1

>

■■■■■■■■■■■■■■■■

2024年 個人的 心のゲーメスト大賞

■■■■■■■■■■■■■■■■

■決まり文句 ■ 順位や評価は、【Y本】個人レベルのものであることをご了承ください。

尚、使用している画像の権利は、製作者に依存するものであり、

転載は不可かつ問題がある場合は当方でも削除いたします。

■2024年雑感■ 特に何もない一年になると思っていたが、大きな転機になった。

能登地震・JAL事故。

鉄拳8・エルデンリングdlc発売。メインPCが壊れ、だましだましの運転に。

偉大なる上司二人が主戦場を去り、

パートナーKが日本の校長になり緊急帰国、

岡山の恩師に挨拶をし、

人生初の梅酒を2壺漬け、三年連続の表彰、

学会に参加し山形のファンにも挨拶、

スイートルーム・フレンチなどをプレゼントで連続で頂き、

高額当選も果たす。そして、新設現場を担当。

絶縁になっていた友人と縁が繋がる。

なかなか疲れたが、面白く、楽しい一年になった。

ゲームの開発も進み、プレイも幅広く悪くない一年となった。

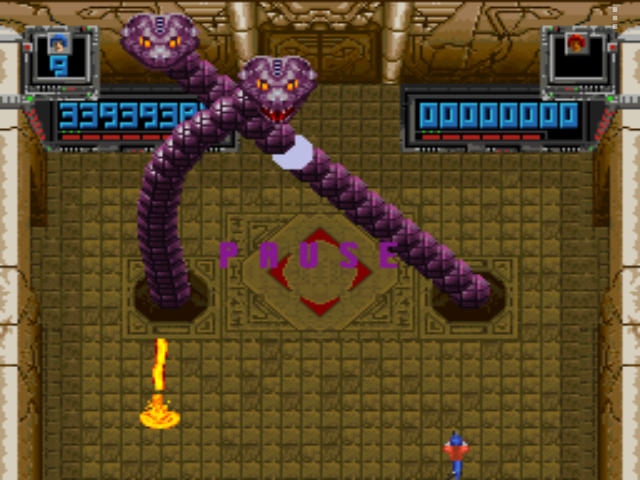

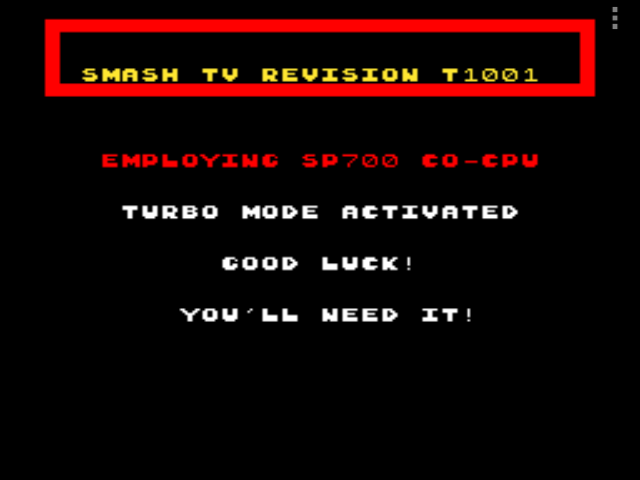

第1位 スマッシュTV(SFC)

アメリカ ウィリアム製。アケ1991年。SFC1992年の作品。

日本ではアケ版は予定はあったものの結果的に発売されていないとのこと。

アケ海外版を入手してプレイしたが、ツインレバー操作がしんどく、

弾が高速で余りに難易度が高く楽しめなかった。

SFC版は、学生時分に友人が持ち込んできて遊んだ作品であり、

馬鹿ゲーかつ単純なアクションシューティングとして、

楽しい作品であることは知っていたが、

古き良きアーケード信仰により、注目はしていなかった。

時は流れて、2024年。敬愛するウータ氏の作品のプレイから、

当作品を思い出し、勝手に彼の原点と見定め、

勝手に原点を見つめ直したい気持ちでプレイを開始した。

アケ版のあまりの難しさに舌を巻いたが、

SFC版も、遜色ないほど難しかった。

しかしである。

ツインレバーの操作の難しさが、SFCの4ボタンで操作しやすい。

中華マシンの導入で、どこでもセーブ可能な上、ポーズが効く。

難易度もアケより低いらしい。

セーブの多用が多少は簡単ということで、

俄然ヤル気がでてきて、イージーで全面制覇を決意。

それでも苦労して、1面をクリアした。

その時、いきなりエンディングを迎える。

そう、イージーは1面しか遊べなかったのである。

全3面しかないことは知っていたので、

煮詰め直して、ノーマル以上で全面クリア

を目指すことにした。

色々調べた結果、隠し部屋を巡り、?マークを5個

集めることで周回できることがわかった。

また、?を5個集めるには、

3面までに鍵を10個集めておくことも必要。

周回は永久なので、2周クリアを目指すことにした。

ノーマルで1〜3面、プラス面をクリア。

1周を達成した。

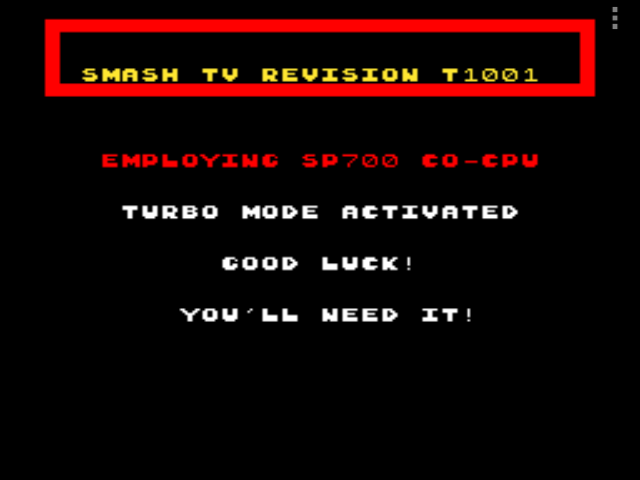

1周すると、CPUチェックが入り、

ハイスピードモードの2周目が始まる。

ハイスピードモードは、当然、

難易度が爆あがりするはずなのだが、小気味よく、楽しい。

そもそも集中力が必要なゲームであり、

他人に簡単に勧められるものではないが、

ありえない数の敵を裁ききった時の快感は、常にあり、楽しい。

一応、終盤で10分の死闘を強いられる部屋が

一番厳しいとされるのだが、

それよりも酷いのは、

2面のバッファロー大量+高速多関節ヘビ2匹のコンビネーション。

足が遅いバッファローは、とにかく近道で逃げ回れば良いとされるが、

円運動で動くため、弾が当たりにくい。

そして、その逃げる先を塞ぐように走る多段ヘビ。

これはなかなか終わってる。きつい。

更に、このゲームの最もダメなところは、

二面ボスが、オプションなしでは、

ただの突進を抑えられず、

押し切られてしまうところな気がする。

ハイスピードモードに至っては、画面上辺では、

ボスの弾を回避することすら不可能なほど。

これは酷い。

ボスステージで、オプションを得ることも、まず叶わず、

事前のステージでオプションを得て、バッファロー・多関節ヘビの猛攻から、

オプションを守るという無茶をする必要があるのだ。

オプションは、見た目に反して、当たり判定が大きく、

雑魚に撫でられる程度で、あっさり消えてしまう代物。

このオプションを容易に保持できるゲームなら、

もっと楽しめるのだが。

とはいえ攻略が何もないわけではない。

通常面は、四つ角で

X軸・Y軸の敵をまとめ撃ちしながら凌ぐのだが、

Y軸移動者が、対象物を捕捉するのが遅いため、

X軸の処理を中心にすることで、

かなり楽に凌ぐことができる。

この場合、対戦車として

斜め撃ちまで狙えるようになれば、

言うことはない。

そして、斜め撃ちは、ノックバック量が多い気がする。

多分、多い。

X軸のノックとY軸のノックで倍ノックバックしていると思う。

よって、多関節ヘビ、UFO、ボスは、斜め撃ちで押すと、

比較的簡単に、追い払うことができる。

そして極めつけは、【最下X軸での粘り】である。

スマッシュTV自キャラは、

足元の影部にしか接触判定がないため、

最下X軸で当たり判定を、画面下外に押し込んで、

左右移動に限定すれば、

攻撃を喰らわないように立ち回ることができる。

歩兵のバットや、多関節ヘビの体当たり、

自爆野郎の体当たりなどは、

喰らってしまうが、

驚異的に攻撃を喰らわなくなるため、

最初は驚くだろう。

どうしようもなかったハイスピードモードの

2面ボス2段階目は、正直、これだけで倒した。

最下軸を往復しながら粘り、

画面反対側に追い込んだら、

すかさずY軸をあげて、アーマーを破壊し、

また最下軸に戻る作戦である。

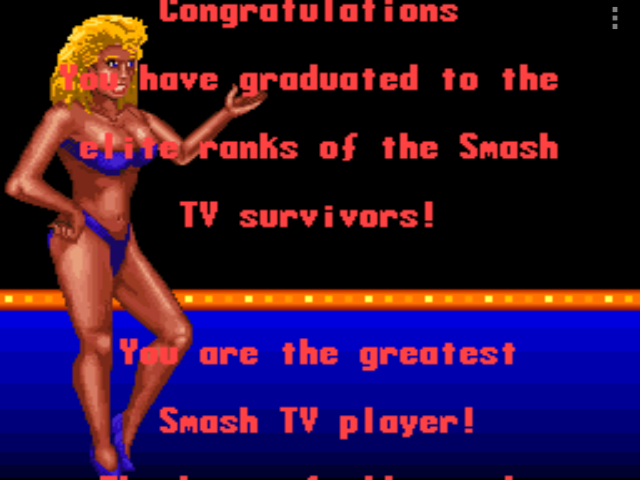

これを見つけたおかげで、

最終面10分地獄も、なんとか制覇、

2周クリアを達成した。

集中力が必要かつしんどすぎるゲームなので、

おススメはできないが、

あまりの達成感、

上手く行った時の楽しさが素晴らしく、

今年の1位とした。

当時、不完全作と揶揄されたSFC作品であるが、

難易度が抑えられ、グラも悪くない。

楽しく遊ぶ選択肢としては、悪くない気がした。

第2位 エルデンリング DLC 影の地(PS4)

2022年のベストゲーム・エルデンリング。

2024年6月、約二年の沈黙から一転、DLCが発売される。

少しでも楽をしたくて、トロコンを達成したデータ、

狭間の地4周目のデータ(Lv350程度)で、

DLCに臨んだ。

この状態で、DLCが1周目に該当するのか

4周目に該当するのかわからないのだが、

そもそも、このDLC 影の地は、

基本スペックの高さが、ほぼ通用しない世界だった。

DLCの入口は、

終盤にあたるモーグウィン王朝のモーグを倒した後にあるため、

中途半端なレベ

ルでは、

DLCに突入することすら基本厳しい。

DLC影の地は、レベル350であっても、

雑魚の攻撃2〜3発くらいで死ぬ攻撃力の高さ、

難易度で迫ってくる世界である。

そのかわりに、

影樹の破片50個、霊灰25個を収集することにより、

影樹の加護レベル20、霊灰(呼び出す仲間みたいなもの)レベル10まで

強化することができ、

影の地でだけではあるが、

超絶に強くなる恩恵を受けることができる。

この作りがよいのか悪いのか、賛否はともかく、

アクションRPGであるのに、制作者が狙った一定のレベルで、

ゲームに挑戦させることに成功している。

これは、何を意味しているかというと、

レベルいくつでも挑戦可能であるし、

RPGで最も苦痛と言われる、

レべル上げからの開放ともとれる。

それでも、不安だという人は、

普通にレベルもあげればよい。

少々レベル上げしたところで、

ほとんど影響はないのだが。

タリスマンの属性上げや、

装備を変更することで攻略が可能になる。

基本は変わっていない。

ダークソウルシリーズを踏襲した、

ロックオン・全ボタンを駆使する3DアクションRPGである。

霊馬によるマップの高速移動。

しゃがみによるステルス。簡単なジャンプ。

広大なオープンワールド。

この辺りの特徴は、変わらず踏襲されている。

特にワールドは、例に漏れず、

綺麗な箱庭なのだが、

狭間の地の1/4程度と言われていたが、

緻密かつ、凄まじい高低差に加え、

全く把握できない地下世界の広大さを考えると、

通常面である狭間の地に及ばないものの、

DLCとは思えない十分すぎる広大さを誇っている。

また、ボスも50体を超え、

不満の多かった複数相手のボスもおらず、

ほぼサシの勝負で、有り得ない強さを発揮してくる。

強さは、無論ラスボスが抜けすぎているが、

獅子舞、レナーラ、泥濘の騎士、メスメル、

ガイウス、ミドラー、暴竜ベールなどの

大怪獣感・戦闘の激しさは素晴らしく、

勝った時の喜びはひとしおだった。

中でも、泥濘の騎士、メスメル、

ガイウス、ベール戦は、ゲーム史に

名を残す面白さだったと思う。

泥濘が、人気がないのは知りつつも。

一般的には、

理不尽な難易度にクレームが殺到し、

度々、調整が入ったが、

いつもどおり、

当初の基本方針が崩れるほどの迎合はなく、

いつもどおりの苦戦、理不尽さ、

イライラを味合わせてもらえた。

6月末にプレイを開始して約半年、

ラスボスまでなんとかクリアした。

追憶の開放以外に、

大きなエンディングもないのは、DLCのお約束か。

ただ、それにより、

徒労感や終わってしまう寂しさも一塩で、

それも味なのかとは思えた。

単純に、少し努力した結果の褒美的な接待が

約束されたゲームではないのだが、

4400円のDLCで、フルプライス並みの、

エルデンリング2とも言える作品が

提供されたことには、ただただ、脱帽しかない。

そして、2024年のGOAもDLC単体で獲得。

人は選ぶものの、

偉大な作品であることは、証明された。

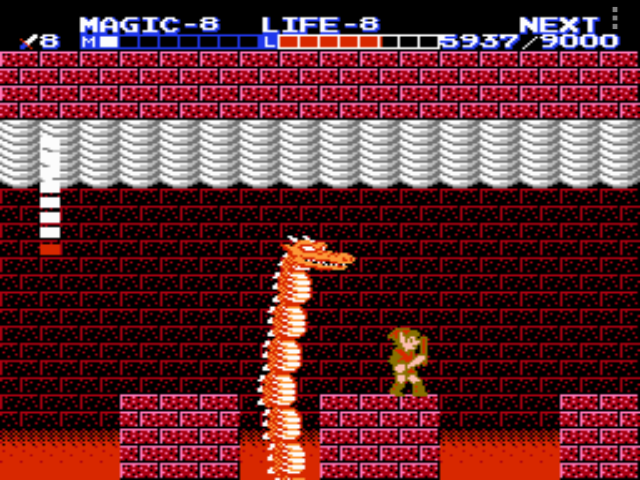

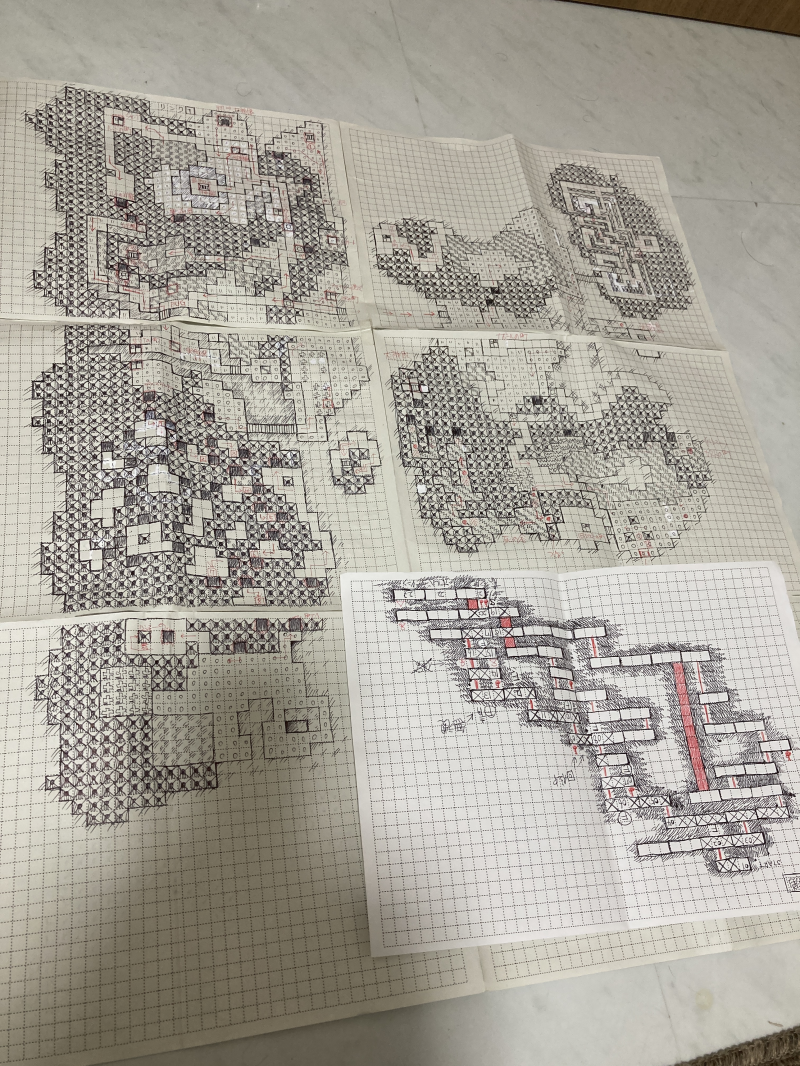

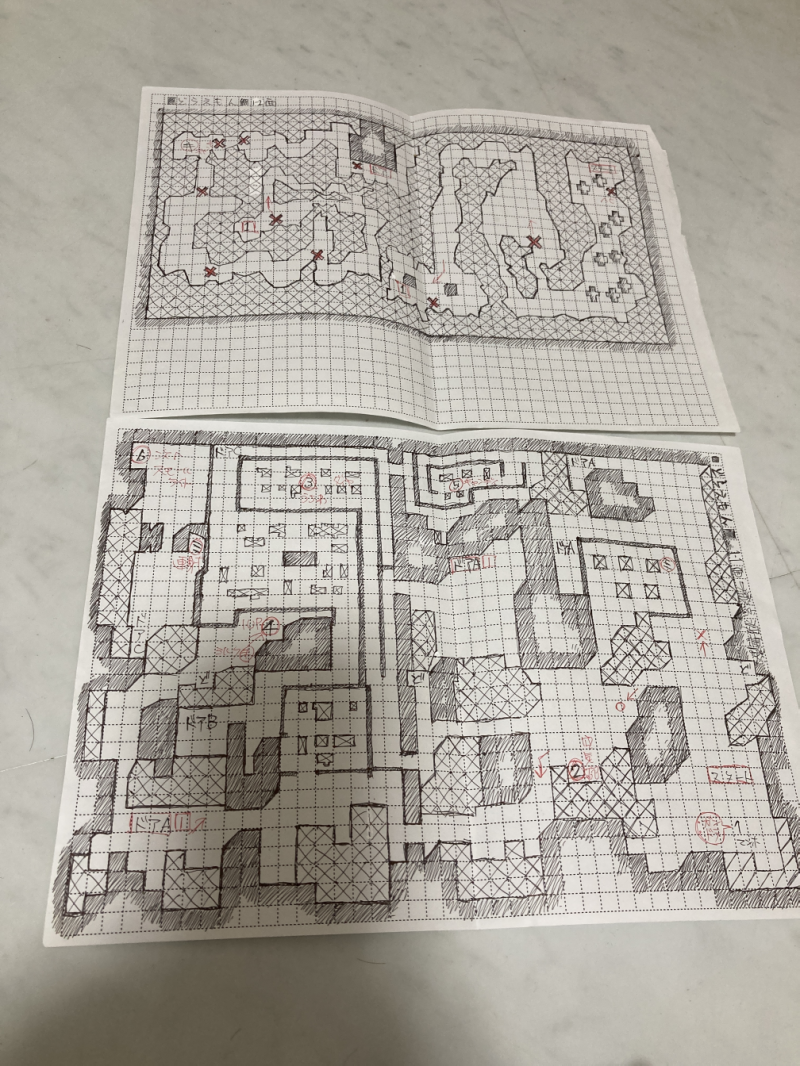

第3位 リンクの冒険(FC)

任天堂の超ヒット作『ゼルダシリーズ』の第二段。

1987年。

我々は、ファミコン世代なので、

通してやった記憶はなくとも、

とにかく覚えがある場面が数多くある。

超名作でることも知っている。

しかし、久々にやってみると、

何をどう考えても【クソゲー】としか思えない。

ストレスが多く、なかなかプレイがはかどらなかった。

日本を代表するクソゲー・スーパーモンキーを

思わせる小さいアイコンキャラ、

ストーリーが薄く、サッパリしているものの、

何を目的に何処を目指していけばよいのか

わからない自由度・不安感、

アイコンが突然現れて、エンカウントする敵。

しかも、戦闘が面白くない。

これは、続けられない。

そう思ったが、しばらく続けているうちに、

体力・魔法・攻撃のステータス情報を確認。

また、経験値溜めから、

それらをレベルアップできるという

ARPGであることに気が付いて、俄然やる気がでた。

ゲーム的ロジックもわかりやすい。

個人的な表現になるが、

設置型の雑魚と、走行型の雑魚に分類され、

走行型の雑魚は基本的には、

アイテムを落とさない。(落とすものもいる)

基本的には、

設置型の敵を6体倒すと、アイテムを落とす。

それを集めれば、魔法が回復するか、

経験値を大きく上昇させるため、

レベルアップや体力回復が見込める。

スクロールアウトを使って、

敵を少数倒し続け、

経験値を稼げるポイントをみつけることが、

非常に重要となる。

つまり、どんなところでも、

初手の雑魚が狩りやすければ、

そこは回復ポイントになる。

よってアクション的にも難しく、

仕掛けも難解なゲームではあるが、

レベルをあげることでなんとかなる。

レベルの上限は厳しく、8まで。

それは、ちょっとよくはないが、

ゼルダシリーズの中でも異色で、

今作のリンクは、魔法が使える。

使える魔法が増えれば増えるほど、強くなれる。

シールド、体力回復のほか、

ファイヤが特に強力で、

体力マックスの光の剣がなくとも、

弾が撃て、安定して立ち回ることができる。

(ボス戦では、まず、役に立たないのはどうなのか)

また、ファミコン特有のポーズ機能が、

緊急回避や魔法の切替などで

安定して使え、遊びやすいものいい。

そして、

最もヤル気を出させてくれるのは、【神曲】である。

曲数こそ多くはないが、

特に神殿ステージの曲は、異常で

ループは短めだが、

未来永劫聞かれるべき名曲だと言い切れる。

また、リンクの冒険特有のものとして、

戦闘システムがある。

上突き、下突きも特有だが、

利便さを封じられている部分も多く、

それほど使えないものになっている。

(チャリオット前半戦には使える。)

よって、まともに戦うしかないのだが、

そのシステムは、

ファミコンの初期作品

アーバンチャンピオンによく似ている。

上下のガード、上下の突きで構成されているのだ。

この相手の反対の虚を突いていく感じ、

相殺も相まって、

非常に楽しいし、緊張感がある。

ただ、長々やっていると飽きるし、

隙が無いほど出来が良すぎて、

敵の弱点が全く見えて来ないという難点がある。

そこで生きてくるのが

アーバンチャンピオンと異なる点である。

それはジャンプ突きである。

判定は小さく、当てることすら難しいのだが、

着地硬直の硬直はんく、

地上突きにつなげることで、隙なく攻められる上、

相手の攻撃パターンを変えることができる。

これを駆使することで、強敵と戦えるようになるのだ。

ここが楽しいところなのに、

最終の強敵、影リンクには、ほぼ通じない。

対影リンクであっても、

安定した攻撃方法ではあるのだが、

空対空が完ぺきな影リンクには、

飛び込みにくいのだ。

対 影リンクとしては、

かなりのパターンを試したが、

結局、連付き(連射付き)

で押し切ることに落ち着いた。

壁を背にした影リンクの目の前で

剣を連打すると、嫌ジャンプするので、

ジャンプした時の足辺りを歩いて行って、

突くというパターンで、

かなり安定して倒すことができる。

正直、普通の攻防でも、

たまに出す影リンクの垂直ジャンプを逃さず突いて

ダメージを取る。、

ジャンプパターンで追い詰め、

逃げジャンプするのを歩いて追いかけて

足付近を突いてだまーじをとれば、、

倒せなくはないが、あまりに辛い戦いである。

中学生の頃、ちょくちょくプレイしたものの、

絶対、通しクリアはしてなかったと思う。

ファミコンのディスクシステムを思っても、

広すぎるマップ、終盤の砦の厳しさ、

記憶にはなかったが、厳しくも楽しい、

名作中の名作であったと言える。

クソを疑って悪かった。

しかし、こんな記憶の薄い中で驚いたことがある。

リンクの冒険の【扉のデザイン】と

【扉の開き方】である。

自身の拙作である【セイントルーパ】の扉。

このデザインと開き方と、酷似しているのだ。

私の記憶の中にあったのだろう。

残っていたのだろう。

貴重な体験だった。

第4位 仮

面ライダー(PS1)

1998年。PS1。

駄作が多いとされる版権物を名作にしてしま

う KaZe作品。

TV版、仮面ライダーを強く意識した、3Dの対戦格闘ゲー

ム。

操作は、ジャンプを含めた十字移動と、

GPKというバーチャっぽい操作系。

一応、K+Gで強攻撃が出せ、

強攻撃コンボは、なかなかのダメージを出せるが、

発生も遅く、確実に当てる状況がかなり少なく、リスクがある。

相手を浮かした場合など以外、今のところ良い使い道がわからず。

ジャンプは、小ジャンプやライダージャンプなど、

汎用性が高く見えるが、

ただ飛ぶということに特化しており、

2D格闘のような飛びに頼るのは厳しい。

敵は、バックジャンプを追ってくるので、

逃げの飛びが当たれば、

そのまま着地コンボを狙えなくはない。

必殺技は、すべてコマンド系で、

かなりの数があるが、

密着では当りにくいため、

それだけで倒すのは苦しい。

コマンドも厳し目。

ポーズ画面で、連携技やコマンド技コマンドを確認することができる。

そもそも、必殺技、ノーマルモードまでなら、

いらないレベルなのだが、

どうしても当てたくなるものである。

ライダーキックは、

旋風脚コマンドで出るが、

上昇中にもう一度旋風脚コマンドを入れると、

超威力の電迅のライダーキックになったり、

胸熱演出もある。

遠距離からのライダーキックは、

ホーミングするので、甘えたくなるが、

ゲーム全体として、軸ズレが激しく、結局安定しない。

とりあえず、必殺技など使わない戦法で、

普通にクリアを目指す。

ランクノーマルで、ストーリーモードをプレイ。

ライダーストーリーと、

ショッカーストーリーをワンコインクリアした。

ランクノーマル以上にも、

最強のランクはある。

ただ、そこからは別ゲー。

猛烈なバクステ連打から、

スカにコンボを叩き込んでくる。

投げスカでも、電子反応し、

最大コンボでお仕置きされるため、

CPUの強みを生かされ過ぎてキツイ。

また、連携途中で、吸うように投げて

くるのもキツイ。

敵がバスステ連打で距離を取り、

必殺技連打か、スカに最大反撃。

じっとしていても

近距離コンボか、連携から吸い込み投げ

という鬼畜仕様。

こちらとしては、コンボ重ねが

ヒットでもガードでも

無理矢理バクステしてライダーキック。

ライダーキックのダウンに

ライダーキックを被せる、

ライダーキックハメができなくはないが、

ライダーキックですら、あまり減らない上、

必殺技のコマンドミス、

軸がズレたら軸を直しようがなく、積むので、

攻略が安定せず、ノーマルゲームまでとした。

以後、ランクノーマルの話。

ライダーストーリーは、

仮面ライダー1号2号をストーリーに

よって、

交代しながら、クリアを目指す形。

ライダー1号は、

K連打のカカト割りが一発止め、

二発出し切り、どちらも強い。

(無論、ハード以上では、寧ろピンチを招く技)

基本は、ちょっと離れた間合いから二発出し切りを使い、

ガードされたら、6GP連打で背負い投げ

(通常投げよりは威力がある)を仕込む。

反撃で投げられても、投げ抜けになるし、

相手がボケてたら投げられる。

相手ダウン時、66でプレッシャーをかけると、

ジャンプで逃げるので、

(逃げないこともある)振り向きKで対空。

ライダー2号は、

P連打〜ガードされたら

6GP仕込みで投げハメできる。

相手ダウン時は1号と同じ。

とにかく2号のパンチの威力が半端なく、

ハードでも、こいつのパンチだけは、

頼りになる。

これを徹底するだけで、ラスボスまでいくことが可能。

ラスボスは、離れて待ち、ジャンプ攻撃を待つ。

ジャンプ中光ったら、

大ジャンプで近づいて、パンチ連打〜離れる

の繰り返しで楽勝。

ショッカーストーリーは、迷わず、蜘蛛男を選ぶ。

こいつは、

一人目の怪人のくせに必殺技含め、

ライダー以上に優れている。

ライダー2号のようにP連打〜投げでいける。

また、6Pが【浮かせ】のアッパーで、

誤爆ヒットすることもあるが、

浮いたら、P連打コンボが全て入り、凄い威力。

相手の武器を奪っても、タコ殴りできる。強すぎる。

怪人を殲滅すると、

称えられ更に改造されるのだが、

怪力仮面ライダー2号との対決が控えているので、

体力アップ一択。

1号は変わらずパンチしておけばよいが、

2号は、強敵なので、少し離れて待って、起き上がってから

パンチ連打〜投げ仕込みで負けないはず。

投げ抜けだとか、細かいところがよくできており、

素晴らしい対戦格闘ゲームに感じなくもないが、

軸ズレが酷いことや、後のウルトラマンにも言えることだが、

敵側だけダウン後の追い打ちができたり、酷い。

ただ、版権もののお遊びゲーの枠は、楽勝で超えてきており、

ついつい、やり込みを考えてしまう良さがある。

疑いようのない名作ではあるので、興味があったら是非。

楽しかった。

ランクハード以上は諦めてしまったが、

運ゲー前提で遊ぶなら、

ハメに興じるのも一興である。

第

5位 ウルトラマン(PS2)

2004年。PS2。

とにかく眉唾ものが多い版権物を

傑作にしてしまうKaZe作品。

言うまでもなく、

基本ウルトラマンvs怪獣の3D対戦格闘ゲーム。

よほどでなければ、

対戦するってこともないので、基本ワンコインクリアで

すべての隠しモードを解放、

クリアする形をクリアとした。

ウルトラマンの操作は、

アナログスティックによる移動と、

パンチ、キック、投げ、必殺技のボタン構成である。

攻撃を連続で当てると、

必殺技のゲージが増え、

撃ちたい必殺技を撃つことができる。

しかし、放置しておくと、必殺技ゲージは減るし、

怪獣の体力も、ありえない速度で体力回復してしまう。

よって、版権物かつキッズものとしては、

難易度が高い。

ということで、

ノーマルモードで挑戦した。

(それ以上はないのだが)

3D格闘というか、

テレビで見てきた

3Dのウルトラマンの雰囲気がよくでている。

逆に視点にこだわりすぎているため、

軸ズレが頻発する。

そして、軸ズレを補正するのは、

少し歩くか、待つしかない。

同系統・同社の仮面ライダーと比較して、

パンチキックのレスポンスが

非常に悪いため、ウルトラマンらしくはあるのだが、

連打していては、永久に軸ズレが直らない。

よって、投げボタン

で

タックル投げ〜ダウン〜しっぽを狙ってタックル〜

しっぽジャイアントスイングの連打でゲージを溜め、

スペシウム光線で終わらせるのが基本。

投げの〇ボタンは、ガードも兼ねている

(特定条件でしか、ガードできないため、あまり機能しない)

ため、投げ連打なのに、たまに勝手にガード・バリアしている。

また、アナログスティックの移動が、

相手と垂直方向では、前進・後進に

なるが、直角方向は側転になる。

わりと側転が暴発するし、軸がズレると

怪獣に近づくだけで苦労する。

軸ズレで相手との垂直方向も分かりにくいし、

仮に方向がわかったとて、

中間距離でモタモタしていると怪獣の必殺技を

撃たれるし、こちらのダッシュにも過敏に反応するため、

脳死で投げを撃ってタックルしてしまうほうが効率がよい。

結局、投げ連打〜スペシウムゲーとして

攻略できるのだが、

必死に投げを撃っている、この感覚、まさにプロレス。

ウルトラマンは、稀代のプロレスゲーとして、完成度が高い。

レスポンスが悪いからこそのプロレスぽさ。

良き。

投げにくい相手、投げが通じない相手、

スペシウム光線が通じない相手もいる。

投げにくさは、つかんだ後、

スティックぐるぐる+〇連打で解消される。

この操作は、ダウンから早く起き上がるのにも使える。

さっさと投げることもでき、マウント合戦にも勝てる。

こちらかマウントを取ったら、□ボタン連打でマウントチョップ。

地味だが、これでもめちゃゲージが溜まる。

投げが通じない相手は、パンチ連打によるPKコンボを使う。

パンチは、ありえないほど短いが、

二発目のカンガルーキックの威力が高く

使える。PKコンボ連打〜スペシウムで終わり。

このゲームでは、

二体の怪獣を相手にするステージが

最難関とされるらしいが、

そんなことはない。

投げ連打〜スペシウムで、楽々倒せる。

それよりも、

難敵は、バルタン星人二回目である。

投げも打撃も、通用しなくはないがきつく、

なんせ小分身を飛ばしてくるのを

避ける方法がわからない。

めちゃくちゃ離れても当たる。

そして、スペシウム光線も

八つ裂き光輪もバリアで防がれてしまう。

よって、投げ〜離れる〜

小分身が足に当たる〜

ぐるぐる〇連打で早起きを繰り返す。

スペシウム光線が溜まったら、ぐるぐる〇連打後、

光線を撃てば、

小分身後の空中合体時間に

ビームを当てて勝つことができる。

マニアは、どうしても八つ裂き光輪を

当てたいところかもだが、

スペシウム光線準備後、ゲージが減少して、

勝手に八つ裂き光輪が出てしまう

場合も考慮して、スペシウム狙いがよいと思う。

ちな、ゼットンも投げ〜スペシウムにハマるが、

起き上がりパンチが強く、

こちらがダウンすると、のど輪投げ連打でハメて

くるので、

投げ〜離れる〜起き上がりパンチスカさせる〜

タックルだと堅い。

ザラブ星人が出てこないのが少し気になるが、

なぜか、

この初代ウルトラマンのストーリーが

とても美しいものに感じて、染みる。

隠しモードのコンプだが、

ストーリーを一周クリアすると、

【怪獣天下モード】という怪獣の対戦格闘が

【追加】される。

ゼットンを選んで、パンチしているだけで、

天下だが。

ラスボスは、ウルトラマンなので、ちと緊張するが、

三分しか戦えない宇宙人が、

どれだけ雑魚か、身に染みることになる。

天下を取ることで、

ストーリーモードに怪獣が大量に追加される。

ストーリーを二周クリアすると、

怪獣天下の怪獣がコンプされ、

(のちのモードからも追加されるが。ブラインドのキャラが明かされる)

【怪獣墓場モード】が追加される。

これがなかなかにダルい。

スターラスターの空母探しみたいなものだ。

これで、レッドキングをみつけなければならない。

それまでは、通信で

【撤退するんじゃないぞ!】と言い続けるのは、面白い。

おそらく、一通り、怪獣を見つけ、

もう一周、怪獣付近を飛んでると、

レッドキングが見つかる感じ。ダルすぎる。

すると、レッドキングの

【岩投げモード】が解禁される。

その後の条件は、色々あるみたいだが、

岩投げでランキング一位に

なるのが、最も効率がいい気がする。

地面にうっすら白い線があるところから、

角度、45度ちょい超えくらいを

狙うと一位がとれる。

982mを超えることは、理論上、無理な気はするがどうか。

岩投げで一位をとると、

お待ちかね【帰ってきたウルトラマンモード】

が解禁される。

帰ってきたウルトラマンは、

レスポンスがよく、ストレス解消にはよい。

ただ、二匹目に出てくるキングザウルス三世は、

最初の必殺技・流星キックを当て、

角を折っておかないと、

スペシウムなどがバリアで防がれてしまう。

帰ってきたウルトラマンは、

レスポンスがよいのだが、

スペシウム以上の技を撃つのが、

ありえないくらい遅いので、

バリア系は、対策しないとどうしようもない。

ちなみに、帰ってきたウルトラマンにも、

怪獣二体対決がある。

片方は、宇宙人なので厄介だが、

宇宙人を先に倒せば、投げ〜スペシウムで全然

いけると思う。

そして、帰ってきたウルトラマンクリアで、

【ウルトラ総進撃モード】が解禁される。

ウルトラマン三種、帰ってきたウルトラマンを使って、

怪獣退治のタイムアタックをするものである。

僕は、最高12体。

【プロレスゲー】の名作として、

記憶に残った作品である。

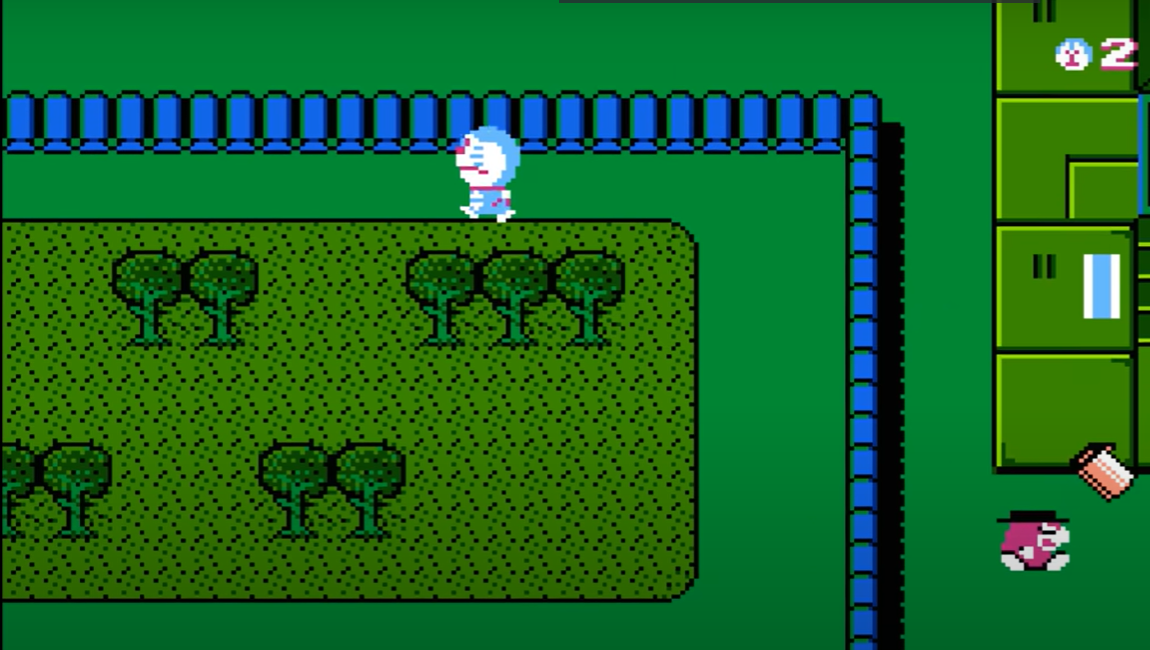

第6位 ドラえもん(FC)

ドラえもんを題材とした平面アクション。

1986年。

過去作品を漁る生活を、未だやっている中、

ファミコンの作品の中でも、

名作名作言われ続けている作品なのでやってみた。

ただ、プレイしてみるとやたら難しく、

どこが名作たるのか。

真偽を確かめようと、

腰を据えてプレイしたものである。

ちなみにファミコン世代の私だが、

あまり知らないタイトル。

FCでは、ハドソンものと、

エポック社のドラえもんが存在するらしいのだが、

プレイしたのは、ハドソンもの。

ボタンは、

ショットとジャンプ、又は、ショットとアイテムホールド。

ステージ毎に、

システムが【全く】変わってしまうのが特徴である。

ワールドは、3つ。

宇宙開拓史、大魔境、海底鬼岩城で構成される。

各ワールドは、2エリア以上あり、

実質6面以上あるものであり、

ボリューム不足感はない。

ワールド1は、平面の探索アクションである。

マップは、

ファミコンカセット作品を疑うレベルに広く、

アイテムなどに対し、余裕のある作りとなっている。

チャレンジャー同様、

2000年以降から徐々に流行した

オープンワールドものの元祖に

近い作りだと言える。

しかし、

それを楽しめない理由として、敵が強いことがある。

放物線状のバラまき弾や自機狙い弾くらいしか、

敵は撃ってこないのだが、

面白いように敵と半キャラずれるせいで、

弾が当たらず、

体当たりは喰らう有様で、

かなり丁寧にプレイするか、

近年のズルとして、

小まめなセーブをするか、そんなプレイが必要になる。

この雑な感じ、

ハットリくんや高橋名人の冒険島などに代表される、

当時のハドソンの色が強く出ている。

予備動作もなく、雑で強力な弾を放出し、

軸を微妙にズラしてくる敵といい、

ファミコンの容量などから考えれば正解だし、

技術力の高さから、

こちらの弾が当たりにくかったりするのだが、

正直、丁寧さが足りず、

腰を落ち着けて楽しめない面がある。

ただ、アイテムさえ集めていけば、

パワーアップしたドラえもんは、かなり強く、

アイテム回収目的の

旧型アドベンチャーゲームとしては、及第点である。

これは、いいぞ!と思ったのは束の間、

続く荒野のステージでは、

有り得ない速度のコブラが、無数に配置されており、

無茶なトラップをこなさなければならない。

それでも、ボス前で、

コツコツと体力回復して望めば、ワールド1は、

ギリギリ楽しむことができる。

この時点で、ドラえもんを楽しむ素養は、

完成したように思えるのだが、

ワールド2は、

強制スクロールのシューティング面である。

システムが変わりすぎて、

ワールド1の経験が、全く生きて来ない。

シューティング面は、縦スクと横スクが、適宜切り替わり、

横道に近づくと、横道を探検することもできる。

横シューのわりには、自由度があるのだ。

ただ、横道に行っても、大して役に立たない仲間くらいなので、

ダメージ回避として、無視したほうがよい気がする。

シューティング面には、特徴があり、

スクロール前面にいると、敵から後ろから撃たれるものの、

敵の体当たりは喰らわない。

よって、前面にいて早期敵破壊、障害物を避ける要領で、

比較的安定に進める。

ただ、慣れるまでは、

ワールド1で稼いだはずの残機を削られる

難易度であることは否めない。

様子を見て後手を取る対応が

最も悪手というゲームの作りは

よくないと思うのだが。

ボスは、普通の横シューに少しは覚えがあれば、

普通に戦えるので面白い。

そして迎える最終ワールド。3。

ワールド2と雰囲気は似ているが、

任意スクロールとなり、

シューティング的な雰囲気で、

海底・水面の広い探索ができる。

そして、画面内に持ち込めるアイテムは三つまでという、

謎仕様により、パズルライクに楽しめる。

ここのシステムは、本当によくできており、

【なぜこのシステムで

全編作らなかったのか】と思えるほど。

アイテムを引き連れて歩ける【持ち運びバッグ】、

岩をすり抜ける【通り抜けフープ】、

なぜか竜だけ倒せる【お守り】

なぜか何でも開く【鍵】

役には立たないが、

鬼岩城を開けるために必要な【ノビ・スネ・ジャイ】

これらを必死に運んで探索する。

水面からジャンプするのも、変なクセがある。

水中の深い場所から、ノンストップで上昇すると、

パワーが溜まり、

力強く、水面から飛び出すことができる。

わかってしまえば、なんてことはないが、

画面外からジャンプ力を

溜める必要が出てくるなんて、

想像できる範疇ではない。

もう少し、遊びやすかったら、なおよかった。

この楽しい探索で、ドラえもんは、

オーラス、、、、だったら、

どんなによかったか。

このゲームで、絶望を与えてくるのは、

この海底の【大ダコ】。

しかも、たくさん生息している。

攻略法としては、

タコの背後を取りに行きながら、

タコの足を一発撃ち、

そのまま足に捕まって、

弾連打で撃破するくらいしかない。

連付き必須で、

手連で必ず倒せるとは限らないのがキツイ。

連付きでないと倒せないのは、

リンクの冒険の影リンクと同じで、

この攻略性の低さがよくない。

楽しめない。

連付きなら気にはならないとはいえ、である。

しかも、この大ダコ、倒した瞬間から、

大量の雑魚が湧く仕様である。

大ダコの面に限らず、

スクロールアウトして敵を消して

場面に望むのが必須になるのも、辛い。

とかく、歯ごたえのある作品だった。

ワールド3の完成度のおかげで、

名作っぷりは確認できた。

強敵も連付きなら、なんとかなった。

この不安定さ、不確実さ、パズル感。

一度クリアしてしまえば、

次こそはという気持ちが湧く。

RTAをする人の気持ちもわかる。

またやっても良いという気持ちがあった。

ここが名作と言われる所以なのかもしれない。

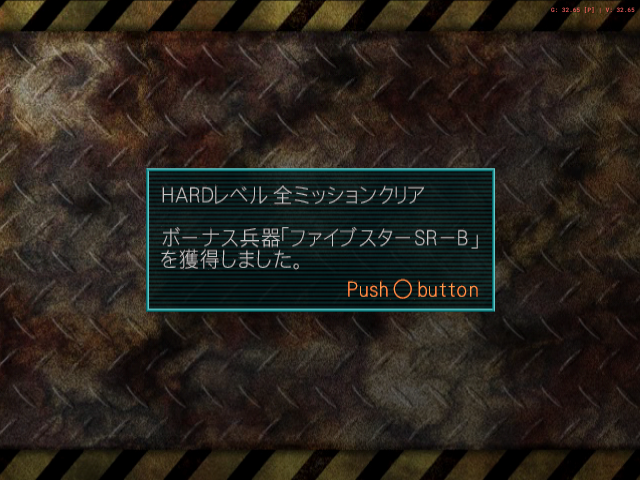

第7位 鬼武者 (PS2)

※画像はキャプチャ

〜加工

2001年。いわずと知れたPS2ロンチタイトル。

クリアしていない不朽の名作を、今でも名作かどうか、

クリアしてみようとしたわけだ。

リメイクなども出ているが、初期PS2版をプレイ。

通常斬り、魂回収、必殺技、調べるがボタン操作の他、

Lボタンでガード。Rボタンで構え(サイドステップなどができる)

移動は、左スティックであるが、バイオハザード同様、

ラジコン操作になっている。

(上下が前進・後進。左右は、向きが変わるだけ)

慣れれば、なんとか動かせないこともないが、

他に例が少なく、非常に面倒。

金城武とタイアップしており、彼の大根芝居を堪能できる。

ゲームの肝は、【バッサリ感】と言われるように、【一閃】にある。

相手の斬りモーションにカウンターを合わせることにより、

発生する一撃必殺の斬り技である。

敵の攻撃準拠のカウンター攻撃のため、能動的に発生できない

システムではあるが、

魂回収モーションを襲ってくるため、誘って狙うことができる。

安定させられると心強いが、なくても全然クリアはできる。

視点を変えることもできるそうだが、よくわからなかった。

(リメイクだけ?)

場面切り替え後のカメラ位置は固定なので、視点を変えればよい

というものでもないとは思うが。

初期バイオシリーズのようにカメラ位置は固定のため、

見えない角度の戦闘は、とことん見えない。

矢なども、かなり雑に当たってくれるのだが、信用はできない。

よって、斬り連打でのホーミングに頼れない場面では、

戦術殻という必殺技を使いまくることになる。

重要かつ主要な武器三つにそれぞれ戦術殻があり、

切り替えて使用すれば、かなりの回数の必殺技を打つことができる。

アクションRPGの感覚で、魂を集めてレベルアップできるが、

武器強化を中心にやっていかないと、先にも進めないため、

マップも広くないゲームではあるが、RPGと捉えて、

慎重に強化していくのが吉と考える。

スタイリッシュに一閃を決めていきたいところではあるが、

ミスが痛いので、レベル上げの一環として、

周辺の敵を枯らしながら、プレイを進めた。

かなり広範囲に探索すれば、完全に敵が枯れることはな

いようだ。

この辺りは、ダクソなどとはかなり違う感じ。

ダクソついでに話をすると、戦術殻を使用しない場合、

大型の雑魚を相手にするのは、非常に厳しい。

大型の雑魚は、ガードできない技を打ってくるのだが、

Rボタンとレバーを駆使して、サイドステップで躱す。

サイドステップで躱すと、敵の周りを回り込むように動き、

その行動は、ダクソにおける回避行動と非常によく似る。

しかし、回転攻撃を打ってきて、軸ズレも攻撃してくるので、

古いゲームなのに、かなりレベルの高い回避を要される。

この辺りが、日本におけるTPSの元祖に近い作品であ

るのに

割と厳しく作られているゲームであることがわかる。

前後ステップやガード、通常の斬り、戦術殻を駆使する

ことで、

難しい操作を使わずともクリアできるつくりも、

日本TPSの処女的作品であるのに、完成度の高さに驚く。

最初のボスや、ドッペルゲンガー、蜂のボスが強すぎる

気はしたが、

マップの広さも適度で、非常によくできたゲームという感想である。

石全回収。魔空空間全層クリアも達成。

それでもプレイ評価はBだった。

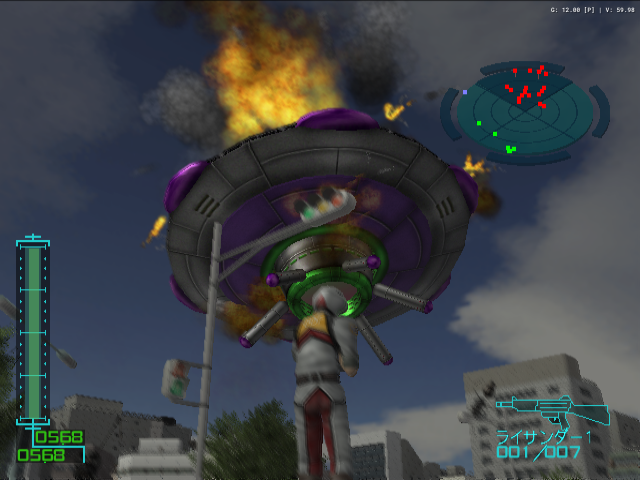

第8位

THE 地球防衛軍(PS2)

2000円のシンプルシリーズとして登場したネタゲー。

対怪獣・対数の暴力に対し、人間一人で対応する無茶設定。

その完成度の高さと人気から、続編ではフルプライス作品に成長する。

D3パブリッシャー。2003年。

ウルトラマンの科学特捜隊を模した隊員が、武器を駆使し、

無数に出てくる万の敵をなぎ倒す、TPS的無双ゲーである。

操作としては、キーで平面移動、

ボタンは6ボタンで、低めのショット、高めのショット、ジャ

ンプ、武器チェンジほか、

LRで、側転する。

狙いは、基本、セミオートで向いた所に近い敵を、自動で捉え

る。

決して優秀な照準変更ではないため、左右や、足元の高低差、

高低ショットを駆使して、無理矢理、狙う箇所を変える必要が

ある。

ちなみに、オートの照準を使わず、マニュアル操作で、

スナイプショットすることも可能ではあるが、

そもそもズームアップの自由度が低いため、動かない敵程度に

しか

使えない。厳しい。上手くなれば、解決するとは思いにくい。

FPSブーム黎明期の作品らしく、無双ゲーではあるものの、

ゲームのロジックはわかりやすい。 親機や、ベース基地から

一定数の敵が湧くシステムになっており、拠点を抑えるか、

破壊することで、安定して戦闘を進めることができる。

また、ズームを使わずスナイプする方法として、

ロックを外さないように動かず、時間が許す限り銃撃を当てま

くれば、

わりと気軽に遊べるゲームである。

セレクトボタンで、戦車やヘリなど、近代兵器に乗り込むことができ、

わりと快適に移動・攻撃ができるのだが、

実際の弾が、全然上手く当たらないため、攻略としては、

ほぼ使えないと思ってよい。

ゲームの特徴として、数による暴力がある。

実際は、数によるプレッシャーもなくはないが、逃げながら一個団体を

丁寧に殲滅すれば、余裕をもって攻略が可能である。

最大でも三個団体程度しか現れないのも、

全体がつかみやすい、良い点と言える。

また、一度の戦闘に武器は、二種

類しか持ち込めないのだが、

そもそも使える武器は、連打が効くマシンガン、

遠距離かつ巻き込みが期待できるロケットランチャー、

スナイプライフル(序盤はミサイル並みの威力)

くらいしかないため、そんなに選択には困らない。

精度、距離、威力、巻き込み性能

すべてがほしいが、

いい感じに、万能武器はない。

ランクは、イージー、ノーマル、ハード、ハーデスト、インフェルノ

の5ランク。 ハード以上を全クリアして、異次元の武器を手に入れないと

インフェルノなどは、最弱雑魚を殲滅することもできない。

低ランクで、気軽に遊ぶ分には良いが、全クリを目指すと、

精鋭UFO、歩兵ロボ、メカゴジラがなかなか強く、

全てをクリアするのは厳しい。

よって今回は、ハードまで全クリすることで、ヨシとした。

ハーデストもいけそうだったが、上記難敵のストレスが激しく、断念。

ちなみに、攻略には、コツがある。

超遠距離で、黒ゴマみたいに見える敵でも、

スナイプして弾が当たるなら、で

きるだけ遠くの

うちに倒すこと。

また、後に下がりながら撃つことが、逃げながら敵を狙う

最も安全な戦法なのだが、後に歩くことも、

後ろに振り向くのも非常に遅いた

め逃げる方法を工夫する必要がある。

危険ギリギリまで粘って撃ったら、逃げたい方向に、

ひたすら側転を連打して逃げるのが、安

全かつ速い。

つまり、交差点中央などを位置し

て撃ちまくり、

逃げ道を確保した立ち回りが、重

要である。

限界まで撃ち、側転連打が可能な状態をキープするのだ。

また、マップは無限に感じるが、マップには限界があり、

見えない壁に追い詰められる。

ハード以上になると簡単に追い詰められ、

追い詰まるイコール死なため、

位置取りには十分気をつけたい。

また、UFO母艦破壊後の爆発時、

オート標準が切れ、平面を無標準で歩かされるが、

この状態が非常に危険なため、

右下のセンサーを頼りに雑魚を殲滅する必要がある。

狡猾な敵、弾をまとめ当てして瞬殺してくる敵など、

かなりストレスも溜まるが、、

数の暴力表現が当たり前になった現代であっても、

その瞬間だけは、かなりの恐怖を味わえるわけで、

廉価シリーズ最高傑作の看板は伊

達ではない。

気軽に遊べるわりに、やりごたえは十分である。

側転や、先行破壊を徹底し、

異常

なほどのストレスに耐えられるなら、

ハーデスト全クリくらいはいけそうな気がする。

気になる方は是非。

第9位 鉄拳8(PC)

2024年1月、鉄拳8が発売される。

2023年初頭スト6が発売され、

その後すぐに鉄拳8のテストプレイ期間が始まり、

半年ほどで発売となった。

発売当初は、鉄拳7.5などと揶揄されたものの、

蓋を開けると、別次元のゲームだった。

無論、鉄拳の基

本ルールは、変わっていない。

鉄拳の基本は、

置き・待ち(スカ)・攻め(二択)の3すくみ

だと言われている。

飛び道具のない格闘としては、

近づくしかないため、その【前ステップ】を

勘で技を振り、狩るのが【置き】。

置き技や、不用意に撃った技を、

スカしたり、ガードして確定反撃を入れることが【待ち(スカ)】。

この置きとスカだけで、

鉄拳は成り立つが、どう考えても待ち(スカ)が強い。

その【待ち(スカ)】に強いのが、

【攻め(二択)】ということになるのだが、

まず、【置き】に引っかからず、

懐を取る必要があるため、

【安全に寄る】→【二択】をかけるという

2アクション、2関門が必要である。

二択である以上、2関門あるわりに、

通らないこともあるという理不尽さをはらんでいる。

そのため、鉄拳7では二択が通れば、

そのまま特大コンボで体力を奪えたし、

守りながら攻めるというアーマー技・パワクラが導入され、

一発逆転用に、

レイジアーツやレイジドライブが搭載され、

比較的、攻めの強いゲームになっていた。

後期に至っては、パワクラがそのまま浮かせ技になる者や、

ウォールバウンドを追加するなど、凶悪な技になっていった。

しかし、そこまで行っても、

鉄拳7は、待ち(スカ)が強いゲームだった。

パワクラすら待ち、二択を凌ぎ、

上手くスカせるプレイヤーが強い方程式を覆すのは

難しすぎた。

インフレし過ぎた鉄拳7。

8ではどうなったかというと、

まさかの更なるインフレ。

まさかの、超インフレである。

パワクラが消えるどころか、

上位システムとして【ヒート】が追加された。

【ヒート】は、

1試合1ゲージ消費制のパワーアップシステム。

ゲージは、発動後自動減少し、消える。

ゲージ減少時は、強力な【ヒートスマッシュ】が撃て、

撃つとゲージは、強制的に消滅する。

【生発動】は、画面静止から打ち出される強技で、

ガード・ヒットに問わず無理矢理有利を取り、

【ヒート発動技】は、ヒットすると自動で【ヒートダッシュ】が発動し、

【強制二択】をかけることができる。

コンボ途中に、ヒートの生発動を当てることで、

コンボを大幅に延長することも可能。

アグレッシブというコンセプトからも分かるように、

【強制有利】【強制二択】が大きく、

【白ゲージによる体力回復】により、

攻めて続けていれば、

いつの間にか逆転できるゲームになった。

更にいうと、【置き技】は間合いが離れて、

確定反撃を入れるのが難しくなり、

スカる技・スカる状況が増え、

【スカ】も強くなった。

ほぼ全キャラに【構え】がつき、

二択に使用する技も強く、通常二択も強くなった。

つまり、ヒートというシステムを入れなくとも、

攻めも置きも、待ちも全部強くなった。

そんなゲームは、普通、考えられない。

とにかく攻撃特化の【当たれば勝ち】

のパンチコゲームとして特化し、

よく出来たゲームだとは思うものの、

【納得のいく負け】から

かなり遠いゲーム感がある。

プロやトーナメントを目指さないものにとって、

ランクマだけが続ける理由になるが、

段位はかなり軽いものになり、

納得のいく勝ちでもないので、

プロ活動を辞める者もでるほどの影響があった。

世界のKNEEを

代表とされる有名プレイヤーの苦情も多く、

投げの弱体化・横移動の強化・クソ技の弱体化など

当初と比べて、多少【守り】が強くなってはきている。

パチンコ的ゲームに一喜一憂するのも疲れるため

私も7と比較してライトなプレイをしており、

月一くらいのランクマ回しで現在は炎帝である。

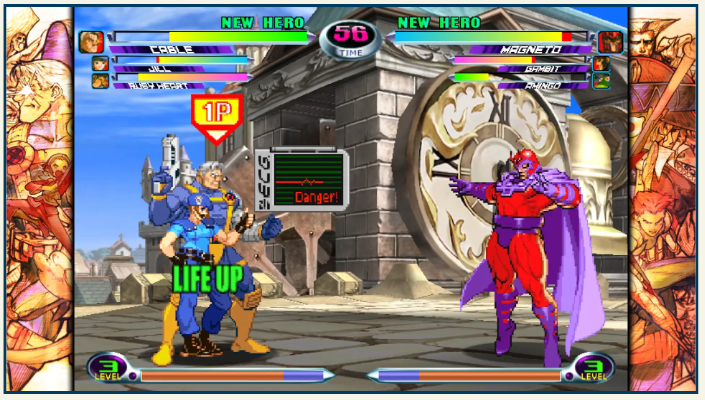

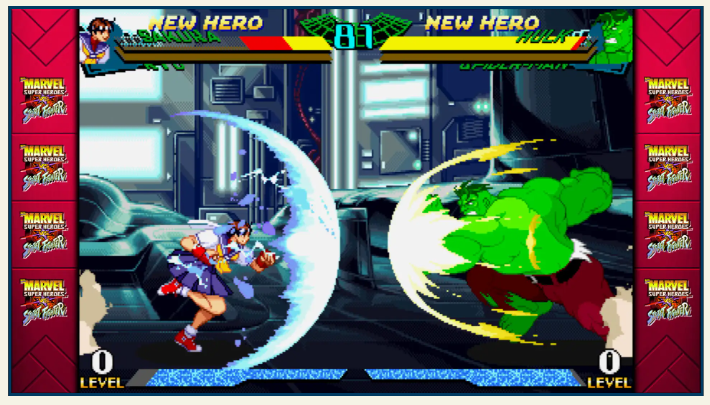

第10位 マーブルvsカプコン ファイティングコレクション アーケードクラシックス(PC)

2024年。版権の問題で、

まず再販できないものと

考えられてきたエックスメンや

マブカプ関連のゲームの再販であるが、

想像を超えた贅沢さで、

提供されることとなった。

収録されているのは、

エックスメンcota、マーブルスーパーヒーローズ、

エックスメンvsスト、マーブルvsスト、

マブカプ、マブカプ2、パニッシャーの

7タイトルで、家庭用販売のないパニッシャーを

入れてきたところに

センスを感じるものがある。

対応ハードは、steam、スイッチ、

PS4、X-BOXの4機種。

ダウンロード版とロム版がある。

7月の発表から9月の発売まで、

かなり素早く、憲麻呂の削除の噂から、

同梱での販売への移行など、話題作りも上手かった。

また、初代vsの永久コンボから、

cotaの難しいエリアルなど、

話題に事欠かず、ボスをプレイアブルに使えるモードや、

カジュアルマッチ、ランクマ、プラクティスなど、

特徴だけ捉えると、完全無欠な再販に感じた。

しかし、PC版とアケコンRAPの相性の悪さ、

コンフィグの不親切さから始まり、

タイトル毎の人の割れ、

(vsスト、マブカプ2が多い)

クロスプレイ非対応での人の無さ。

ブラウン管線など、細かいことも気になるが、

もう、とにかく人がいないに尽きる。

コンボ練習やら、なんやらプレイ、準備もしたが、

cota、初代マーブルなどしかしたくない老人には、

なかなか対戦も成立せず、

キツいものがあった。